医療脱毛の2回目以降の

施術効果について

2回目以降の施術後の

抜け感が

弱くなるのは

なぜか?

1.

医療レーザー脱毛における2回目以降の

「抜けにくさ」の原因

毛の変化

- (1)平均毛径の減少

- 初回施術後、残った毛は細くなり、直径は40〜50%ほど減少します。つまり、初回施術前と比べて、2回目施術前の毛の太さは50〜60%程度になります。レーザーから吸収される熱エネルギーQは毛の直径rの2乗に比例します(Q ∝ r²)。このため、毛が細くなったことで同じ条件でレーザーを照射した場合の熱吸収量は、理論上25〜36%程度まで減少することになります。

- (2)毛のメラニン含有量の低下

-

初回のレーザー照射により、毛包のメラニン再生細胞が損傷を受けることで残存毛のメラニン量が減少します。2回目の施術前に残っている毛のメラニン含有量は初回前に比べ、約60%も減少します。つまり40%程度しかメラニン量が残っていない状態になります。この場合、例えば755nmアレキサンドライトレーザーであれば、吸収効率が30%程度にまで低下することになります。

これらは毛自体が細くなり色が薄くなることでレーザーのエネルギーを十分吸収することができず、抜けにくい状態に変化するということになります。

- (3)毛径減少とメラニン含有量の低下を合わせると

-

ある1本の毛だけについて考えると、2回目施術時の毛の熱吸収量は、初回施術前の10〜14.4%程度にまで低下します。

このため、その毛に対する2回目以降はレーザーの効果が大きく減少し、施術効果を維持するには出力や照射条件の調整が必要となります。

抜けにくい毛の割合が増える

- (1)毛周期の影響(成長期毛の減少)

-

初回施術では、成長期の毛が選択的に処置されます。充分な施術間隔をあければ、数回までの施術では成長期毛の割合も量も変わりませんが、実際は効率を考えた間隔で施術を行うため、2回目以降の施術前には成長期毛の割合も量も減少します。部位によって異なりますが、例えば初回照射前、成長期毛が70%ある場合、2回目施術前には45%程度になると言われています。熱破壊式の医療レーザー脱毛器の場合は成長期毛のみに効果があるため、影響が大きく、蓄熱式の場合は成長期毛のみでなく、その前後の期間の毛にもある程度の効果があるため、熱破壊式よりは影響が小さいと考えられます。いずれにしても成長期毛が減ることでレーザー光の吸収効率が低下します。

そのため、熱破壊式では間隔を拡げることで、一回一回の効率が上がる可能性があります。逆に蓄熱式では間隔を短くすることで回数は増えるが早く目標に到達できる可能性があります。

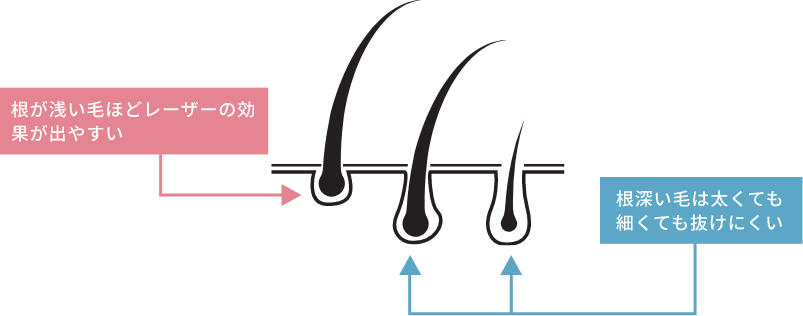

- (2)根深い毛の割合の増加

- 根が浅い毛ほどレーザーの効果が出やすく、逆に根深い毛は太くても細くてもレーザーの効果が不充分になりやすいものです。施術の回数を重ねることで根深く抜けにくい毛の割合が増えるため、抜け感が悪く感じるようになります。

- (3)毛包周囲の線維化

- レーザー照射による熱負荷により、毛乳頭周囲のコラーゲン線維密度が増加し、真皮毛乳頭部の線維化が進行するという報告があります。これは特に高出力照射(20J/cm²以上)によって起こりやすいと報告されています。これにより毛が同じだけ発熱した場合でも周辺組織への障害が起こりにくくなり永久脱毛効果が出にくくなります。

- (4)毛包周囲の熱耐性獲得

- 高出力レーザー照射による複数回の熱負荷により、毛包周囲組織でのHSP27(熱ショックタンパク質)の発現が4.7倍増加し、毛包がアポトーシス抵抗性を獲得するという報告があります。アポトーシスとは簡単にいうと「細胞死」のことで、アポトーシス抵抗性を獲得するということは細胞が死ににくくなる、ということです。HSP27のようなストレス応答タンパク質発現増加によってアポトーシス耐性が獲得されると、毛が同じだけ発熱した場合でも永久脱毛効果が出にくくなります。

出力上昇に伴う損失エネルギー割合の増加

レーザーエネルギーの20~40%程度は表皮に吸収されてしまいます。これを表皮シャドーイング効果といい、出力が増加するほど表皮に吸収される割合が高くなります。出力増加により毛包破壊効率は向上するものの、表皮シャドーイング効果によって真皮深部へのエネルギー到達率が低下します。これにより単純な出力増加だけでは深部の毛乳頭へのダメージが不十分になる可能性が考えられます。

2. 出力を上げるリスク

出力を2回目以降にあげた場合、例えば単位面積当たりの照射エネルギーを10J/cm²から15J/cm²に増加した場合、毛乳頭破壊率は18%向上しますが、表皮基底層のメラニン吸収率は42%から68%に上昇し、ヤケドのリスクが0.3%から2.1%へと約7倍増加し、痛みスコアも6.75→8.2と上昇することが臨床データで確認されています。

つまり出力を上げた場合、毛包への熱ダメージは増加するが、表皮メラニンへの吸収も増え、火傷や色素沈着などのリスクが高まるうえ、痛みも強く感じるようになります。

原則として、皮膚に問題がなければ反応を確認しながら出力を上げていきますが、皮膚症状が強いようであればヤケドのリスクを考慮し出力は上げられない状況になります。

3. 抜け感を高めるために

以上のように2回目以降、出力を上げたとしても抜け感が下がることが多いのは避けようがないともいえます。

施術を重ねることで細くメラニン量が少なくなっていく、いわゆる「抜けにくい毛」を処置するには単に出力を上げるだけでは対処できないことが多く、波長を変えたり、照射径を大きくあるいは小さくしたり、複数の波長を同時照射したり、熱破壊式から蓄熱式に(あるいは逆に)方式を変えたり、照射パルス幅を変えたり、低めの出力で数パルス連続照射したり、施術間隔を短くあるいは長くしたりといった多角的アプローチで対応する必要があります。

いずれにしても産毛のような細い毛を処置したい場合、リスクも上がります。

4.

クリニックを変更する場合にはそれまでの設定を

確認すると良い

何回か施術を受けた後、他院で追加施術を受ける場合、太く抜けやすい毛が少なくなった状態で、かつそれまでの設定が分からないという二重の問題のため、初回から十分な効果を出すのは極めて難しいといえます。

何回か施術を受けたことがあるにもかかわらず、初めて受診した他院での施術時に強い抜け感があった場合、前医での施術の設定がメーカー推奨値から大きく外れている可能性が高いと考えられます。すなわち照射出力が極端に弱い、蓄熱式であれば単位面積あたりの照射エネルギーが極端に少ないといったように、あえて抜けにくい設定で施術している場合があります。通常であれば考えにくいですが、セット契約の美容外科クリニックチェーンで実際に行われていたようですので、注意が必要です。

設定条件を変えるにはそれまでの設定を参考にすると効果的なため、クリニックを変更するのであれば、それまで自分が受けた施術の設定条件を記録しておくことは重要です。

この記事は医療脱毛ぼくらのクリニックの

吉田 元 管理医師が監修しています。